论《中国武学》推动武术的科学化 ---邱海洋

2018-08-20 10:19:19 来源:

屠呦呦获诺奖与中国人知识思维结构优化

——兼论《中国武学》推动武术的科学化 邱海洋

中国人的知识和思维体系由三部分组成:“道”“学”和“术”。

在“道”的层面上,中国人充满智慧;在“术”的层面,中国古代的经验技术曾经一度领先世界,但最近500年,中国在科学技术方面一度断崖式地落后于西方;在“学”的层面,中国一直很薄弱。

中国的传统文化短于逻辑思考和理性展开,不善于学科构建,中医、武术、书画、政治等方面,都存在“术强而学弱”的现象。

一、中国古代智慧的“道”

在“道”的层面上,与世界各民族比较,中国人是十分智慧的,无论是对世界的感知和猜想,还是对生命的感知与把握方面都很强,先秦的《道德经》就是例证。

这个“道”,中国古代往往叫做“圣人之道”,类似于西方的哲学,核心内涵是真理、本质和生命。

二、中国的经验技术曾领先世界

在“术”的方面,500年前,在西方科学技术突飞猛进之前,中国的经验性技术也是比较领先的,有四大发明(指南针、造纸术、火药、活字印刷术)、算术、医术、武术等为证。

最近四五百年,中国在科学技术方面出现了断崖式的落后,这大约是从牛顿和瓦特两个人物开始的。艾萨克·牛顿,英国著名的物理学家,出生在李自成打进北京、清军入关的两年前。与“道可道,非常道”不同,1687年,牛顿发表论文《自然定律》,把对世界和运动的认识清晰地表达为三个公式,即牛顿三大运动定律,从而奠定了此后三个世纪里物理世界的科学观。

詹姆斯·瓦特(1736年—1819年),英国发明家,1776年制造出第一台有实用价值的蒸汽机,使人类进入了利用能源的新时代“蒸汽时代”。

三、科学技术与经验技术的区别

请注意,中国落后于西方的是“科学技术”,它与“经验性技术”区别很大。“科学技术”与“经验技术”这两种技术的产生机制是不同的。

举个例子,马车的产生,主要依靠经验性技术。因为,马是生物进化的产物,或者说乃造物主所造,在人类存在之前就有了马,人类看到马跑得快,这是经验,然后想象在马的身后挂一个木车,人坐在木车上,就利用了马的速度。这是利用经验,利用直觉,所以我们可以把马车技术叫做“经验性技术”。

而飞机的出现,就不再纯粹是经验性技术的产物。因为,飞机不是上帝创造的,完全是人造的,我们没有事先的经验。并不是世界上原本存在一种叫做飞机的东西,人能够先经验感知一下,然后再提升发展飞机。相反,经验告诉人们,羽毛可以飞上天,钢铁不能飞上天。飞机的产生与我们的经验完全相反,它是完全建立在科学推理的基础上的,建立在物理学、空气动力学、几何学、数学、航空材料学、航空电子学等科学基础上的。

航天技术更是完全建立在科学基础之上,人类登月就不是建立在经验技术基础之上。传说中的“嫦娥奔月”并不可能为我们今天的登月提供经验,这个道理简单想一下就能明白。

回忆一下,蔡伦造纸术的发明、鲁班造锯、炼丹道士发明火药等等中国古代的技术发明,都是生活中经验的产物。而近现代诸多科技发明,都远离生活,是专业的人士、学者、科学家在实验室中的构思、推理和实证的结果。

这两种技术产生机制不同,科学技术可以基于科学理论的某一进步,一夜之间,爆炸式、群发式产生上千种技术,广泛应用于各个领域,快速重构社会生活,引起社会巨变;而经验性技术的产生往往非常缓慢,可能时越千年,仅仅产生几种技术而已。

四、传统知识体系中薄弱的“学”

在“道”“学”“术”三者中,中国人的薄弱环节是“学”。

“学”,上承道,下启术。西方用天文学、地理学、生物学、物理学、化学等学科解析自然世界,用政治学、法学、社会学、管理学、心理学等学科解析人类社会。传统的中国人直观感悟能力强,但是缺少足够的学科构建能力,因为构建学科需要运用逻辑,需要借助文字进行逻辑的归纳、推演和展开,而在这方面,中国人是不擅长的。

中国人不擅长逻辑思维和理性展开,无论是归纳还是演绎,通常不够精确,大多是模糊思维,笼统把握。其原因部分归结为禅宗的方法论“不立文字,直指人心”以及“大道至简”的说法,这些对中国人的思维方式影响深刻。

中国古代算术发达,但是数学落后;书法、绘画技术好,但是理论薄弱;中医医术很好,医学却不发达;有法律,无法学;有合纵连横、纵横捭阖、“厚黑”之术,却无系统的政治学、管理学;武术繁荣,但是武学不发达,武术缺少学说原理,几千年来武术界缺少系统化的经典著作。

有一种现象十分突出,越是基层的中国人往往越是讨厌理论,经常能够听到指责别人为“空理论”“学院派”。这样说话的人,往往是不愿动脑筋做深入思考的。其实,与西方相比,中国最缺乏的就是理论和学说原理。

五、屠呦呦用“学”联通了“道”与“术”

很多人反映,和一些中医聊天,往往有深一脚浅一脚的感觉,譬如说,先谈及“道”,谈及“阴阳、五行、先天、后天”等等,然后会告诉你一个能够治大病的偏方,某种草药如“赖肚皮草(荔枝草)煮水喝能够治咳嗽”,至于这个偏方之“术”与中医的“道”有什么关系呢?则说不清楚。不能把“术”与“道”有机地、合乎逻辑地联系起来。

中国科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖,成为第一个获得诺贝尔自然学奖的中国人。屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,受中国典籍《肘后备急方》启发,创造性地研制出抗疟新药——青蒿素和双氢青蒿素,获得对疟原虫100%的抑制率,被誉为“拯救2亿人口”的发现。青蒿素及其衍生物能迅速消灭人体内疟原虫,对恶性疟疾有很好的治疗效果。为中医药走向世界指明一条方向。在找出了青蒿素的分子式C15H22O5之后,人们进一步发现除青蒿(复合花序植物黄花蒿茎叶)外,其他植物也能提取青蒿素,2011年研究人员从烟草中合成出了青蒿素。

屠呦呦的贡献,就是把青蒿治疗疟疾这个偏方之“术”,通过“学”与“道”联系了起来。找出了规律,从而能够广泛地生产、复制和应用,这就是科学的贡献。

六、没有“学”,“术”是支离破碎的

在“学”与“术”的关系方面,如果没有“学”的支撑,没有学说和原理,“术”将支离破碎,或存或亡,容易丢失,很难升级进步。

武术界经常讲传统武术经典技法的“失传”问题,为什么总“失传”?因为经验性技术,没有理论的基础,是零散的,支离破碎的,不成体系的。这就好比棉被的芯,如果不把棉花弹好,有序排列,并在外面用线织以缜密的网格,棉花或者东一坨,西一坨,或者随风飞散,也就不成其为棉被芯了。

七、东西方智慧的融合,对中国人而言科学是关键

五四运动时期,中国人提出了“德先生”和“赛先生”,也就是民主和科学。其实,二者之中,科学(赛先生)是更基本的东西。一个民族,如果大多数人没有科学精神,则妄谈民主和法治。因为民主和法治不过是社会治理方面的科学技术而已。

在思维方式方面,中西方存在一定从的差异,中国人重体验、经验,重情感的感受,擅长整体把握和模糊思维,而西方人擅长逻辑的推演和归纳,擅长理性的思考和说明。譬如说,中国人讲“己所不欲勿施于人”,就是从个人的体验和情感角度讲问题,仿佛大家都能理解;而围绕这个问题,西方则有博弈论、囚徒困境、个人理性与集体非理性等众多的理论学说,不厌其烦。

东西方思维的差异,表现在语言方面,古汉语长于抒情和议论,短于定义和说明。

东西方人的思维存在一定的差异,站在人类知识和智慧的高度,两种思维的结合将是人类自我完善的必由之路,哪个民族先完成结合,哪个民族将率先实现智慧的提升。

八、中国传统文化的出路在于科学化

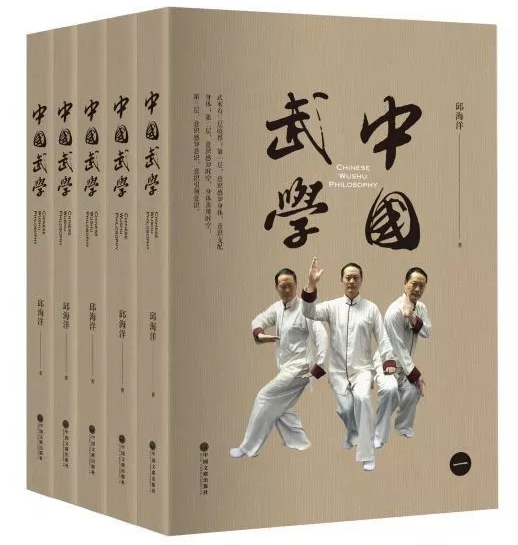

刚才谈到,中国传统文化存在“术强学弱”和不讲逻辑的问题,这个问题在武术领域表现尤为突出。武术是中国的国粹之一,传承发展了几千年的武术一直缺少系统深刻的经典著作,正是基于这种现实,我花7年时间写成《中国武学》一书,致力于中国武术的科学化和现代化。最近100年,世界搏击术发展很快,武术究竟还有没有优势,武术未来怎么发展?要“创创造性转化,创新性发展”中国传统文化,就必须要在“学”这个字上下功夫,在逻辑、理性和学说原理的构建方面下功夫,仅靠祖传、师传的经验技术是远远不够的。

往后看,不是为了往后退,而是为了更好地往前走。学习传统文化,是为了寻找智慧,以资助未来,是马克思主义哲学中讲的“扬弃”,不是对所谓的“文化遗产”盲目继承、照单全收,更不是不分良莠地顶礼膜拜。

邱海洋先生

中国政法大学民商法学博士、中央财经大学金融学博士后, 中国传统文化促进会武学委员会主任,清华大学法学院资本金融与法律研究中心研究员,中国政法大学金融法律研究中心研究员,江西财经大学体育学院、法学院客座教授,著名武学家、武术科学化和现代化的积极倡导者,中国武学网(www.wspuc.com. www.中国武学.com)创始人。自幼酷爱武术,从小习武,勤学不辍,涉猎广泛。近十年来,邱海洋博士把执著的科研精神和突出的科研能力灌注于武术领域,在武学和武术领域取得了非凡的成就,已入深大之境。